La guerre dans la région de Mulhouse en 1914

Cet article a été traduit de l'allemand; les combats dans la région de Mulhouse sont par conséquent vus subjectivement par les assaillants (les Allemands) et non par les défenseurs (les Français).

« Un jour, on lira avec émerveillement et admiration dans l'histoire de cette guerre ce que nos troupes ont accompli dans les difficiles batailles des Vosges », me disait il y a quelques jours un officier blessé, arrivé à l'hôpital. Le plan opérationnel français est connu. Au sud, entre les dernières puissantes élévations des Vosges et de la Suisse, l'aile droite devait envahir le Sundgau par la porte de Belfort, le centre devait progresser dans la région entre Metz et Strasbourg, tandis que l'aile gauche devait s'étendre à travers la frontière belgo-allemande jusqu'en Rhénanie. Ce plan d'attaque fut contrecarré par les batailles massives en Lorraine les 20 et 21 août et par l'avancée audacieuse des troupes allemandes en Belgique.

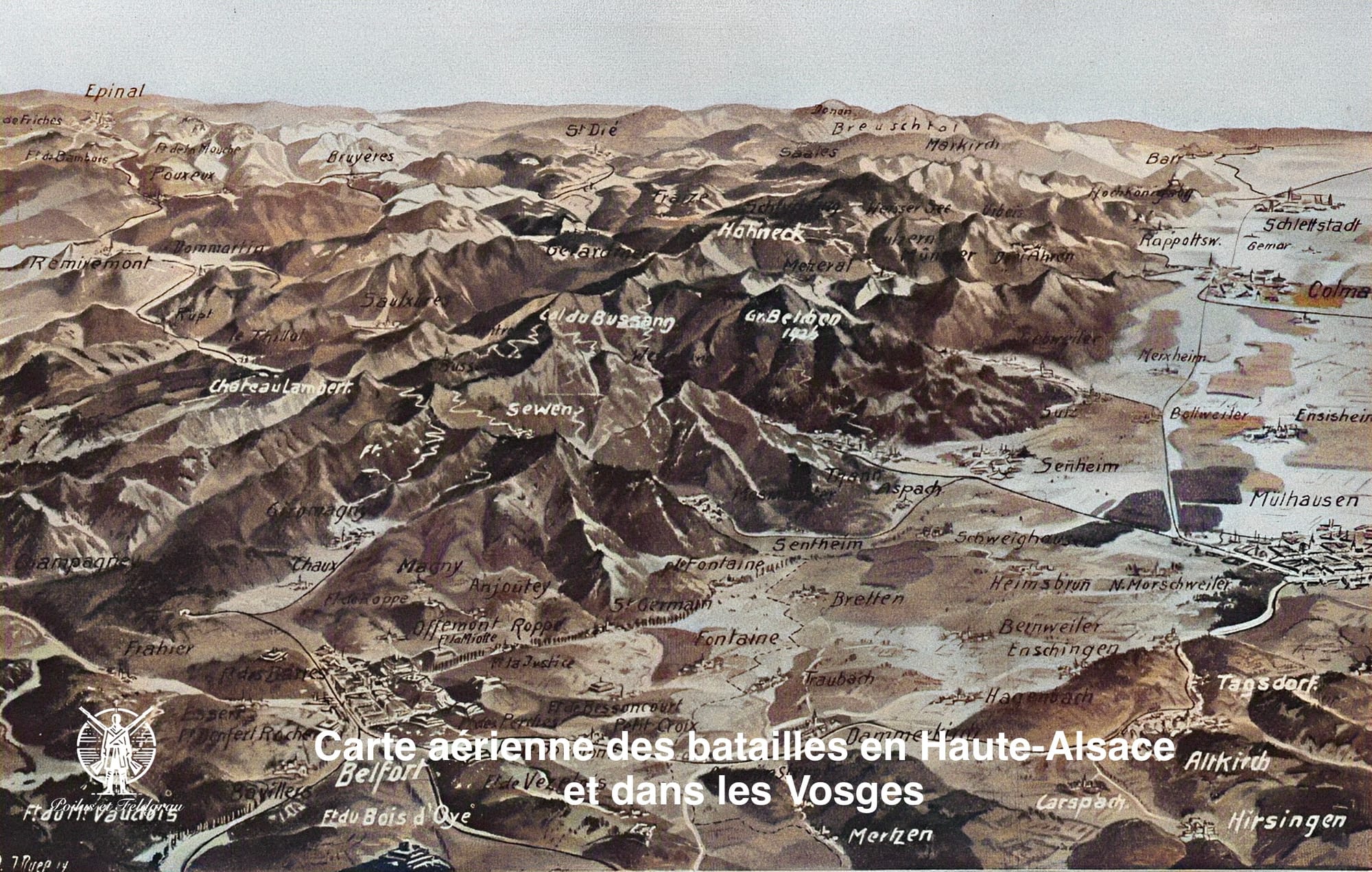

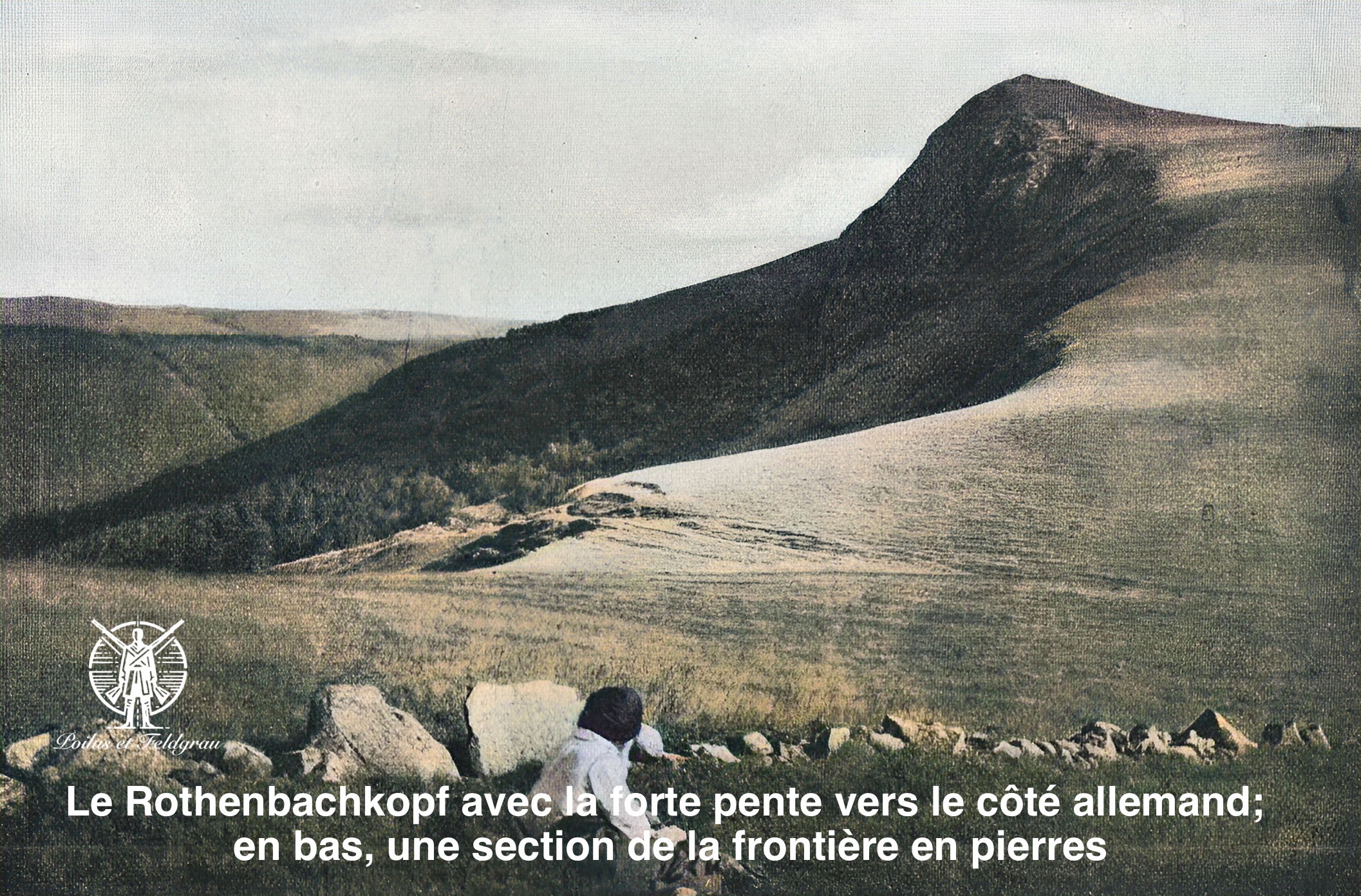

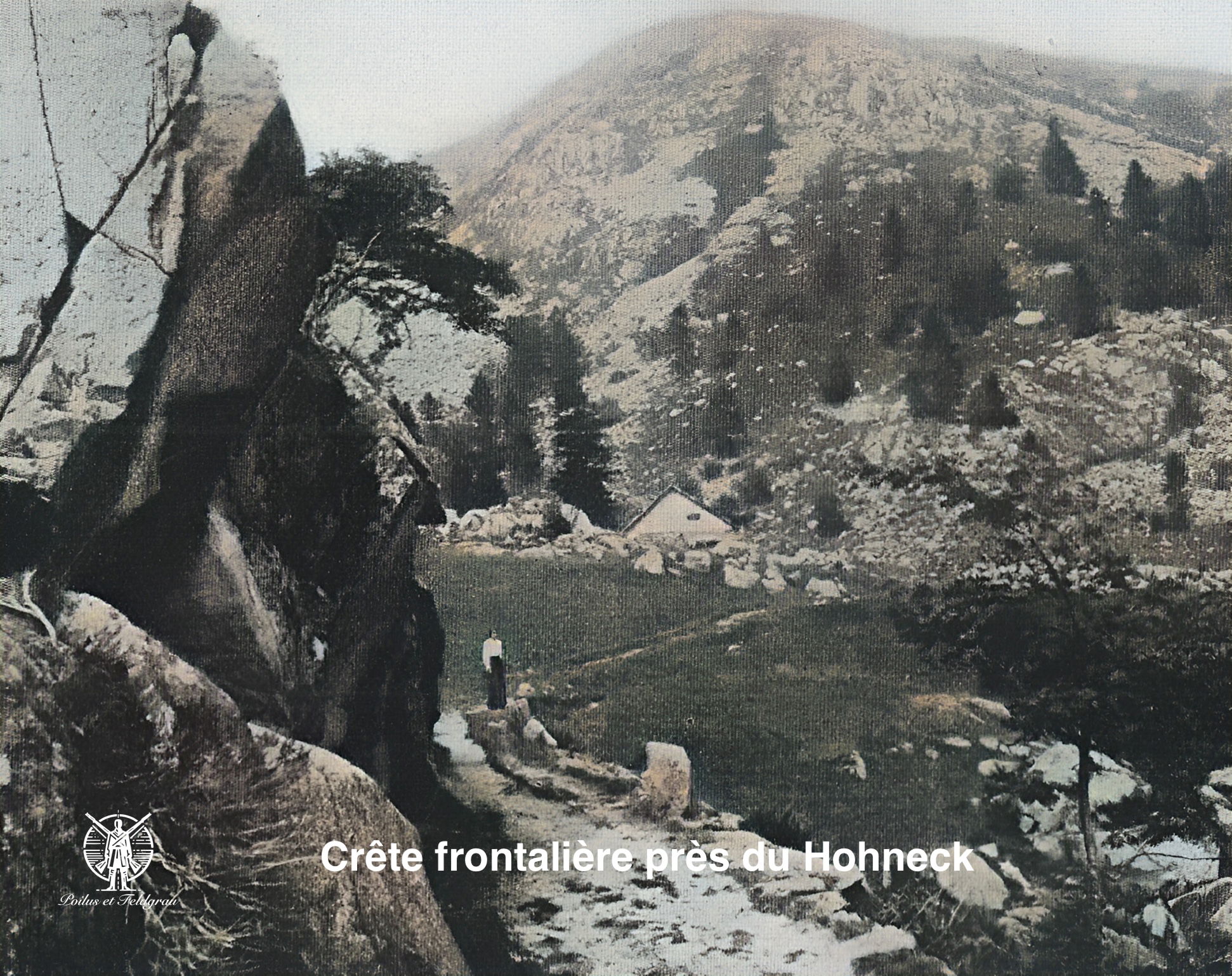

La position géographique et stratégique défavorable de la frontière alsacienne laissait prévoir que l'Alsace, et surtout la partie sud, la Haute-Alsace, devrait subir des incursions ennemies. Derrière les magnifiques collines ondulantes et couvertes de vignes s'élèvent de puissantes chaînes de montagnes vallonnées culminant jusqu'à 1 200 mètres et plus, dont les crêtes ne peuvent être gravies que par des cols et des sentiers difficiles. La tranchée frontalière franco-allemande s'étend du nord au sud sur ces crêtes, tandis que les montagnes descendent en pente douce vers le territoire ennemi. L'ensemble de la frontière actuelle des Vosges est sans protection, seuls quelques points étant dotés de puissants remparts, face à l'ennemi envahisseur. Tout au sud, presque à la même hauteur que Belfort, se trouve l'Isteiner Klotz, plus au nord la zone fortifiée de Breisach ; l'accès à Strasbourg par la vallée de Schirmeck est gardé par la gigantesque forteresse de Mutzig, et Strasbourg elle-même est bien protégée par ses vastes fortifications. La connaissance de cet inconvénient de la frontière alsacienne est nécessaire pour comprendre les combats sur le sol alsacien.

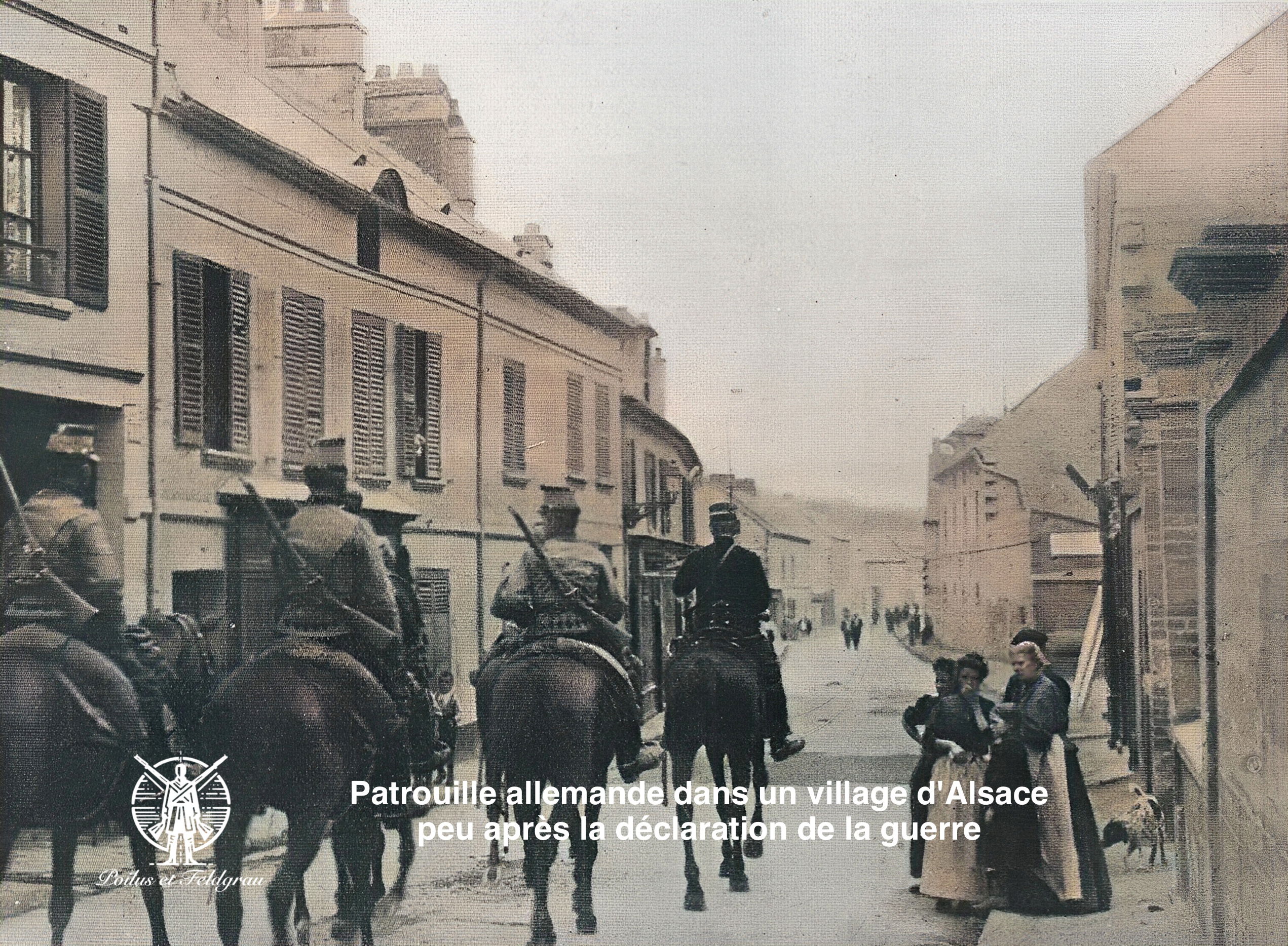

Peu après la déclaration de guerre, après quelques petites escarmouches et batailles dans les vallées du sud, une forte force française franchit la porte de Belfort et pénètre en territoire alsacien ; au même moment, des troupes ennemies préparées longtemps à l'avance apparaissaient le long de toute la crête, se retranchant le long de la frontière en toute hâte, et occupant les positions stratégiques les plus importantes. En ces premiers jours de la guerre, la vallée de Saint-Amarin et une seconde crête s'étendant plus à l'est entre les contreforts du célèbre Hohneck et du Grand Ballon auraient été occupées, ainsi que les très proches environs du Rothenbacher Kopf. Grâce à la grande bravoure de nos régiments, composés en grande partie de troupes inactives, nous avons réussi pendant un certain temps à contenir les armées ennemies qui avançaient par la porte de Belfort et par les crêtes dans les vallées. A cette occasion, des combats acharnés eurent lieu, notamment à Altkirch et à Tagsdorf. Cependant, nos faibles troupes se retirèrent lentement devant la force supérieure, tandis que de nouvelles troupes se rassemblaient derrière elles. Le soir du 8 août, le gros de l'armée française entre dans Mulhouse et occupent le Rebberg, sur ses hauteurs, alors que les autorités allemandes avaient déjà quitté la ville le 6 août. Dès le 9 août, à cinq heures de l'après-midi, l'avancée allemande depuis l'est commença. Un feu d'artillerie se développa, dangereux pour l'ennemi, et l'Isteiner Klotz intervint avec ses canons lourds ; dans les rues de Mulhouse et de sa banlieue, dans la nuit du 9 au 10 août, l'armée française, dont les effectifs sont estimés à 50 000 hommes, est contrainte à une retraite désespérée.

En Alsace, la possibilité d’une occupation ennemie de Mulhouse était perçue comme une erreur tactique ; Il est cependant clair que la bataille pour cette ville était moins un « hasard » qu’une décision mûrement réfléchie de notre commandement d’armée. Le résultat final fut que l'aile droite française, durement touchée dès le début, ne put plus progresser vers le Sundgau et qu'après la grande joie, quelque peu prématurée, de la victoire de Mulhouse, la défaite morale, en plus des pertes matérielles, aurait été particulièrement ressentie par l'ennemi.

Dans les jours qui suivirent, de nouvelles avancées ennemies eurent lieu dans les vallées vosgiennes non protégées ; Les vallées de Wesserling, Willer, Munster et Kaysesberg furent occupées et finalement de grandes masses de troupes françaises se dirigèrent à nouveau vers le Sundgau depuis la trouée de Belfort. Il y aurait eu deux corps français dont la tâche était de soutenir l'avancée majeure sur la ligne Metz-Strasbourg. Cette fois, nos faibles forces, composées presque entièrement de troupes de la Landwehr, ont dû tenir bon. Ils ont su résister et réussirent à parer l’attaque de flanc ; le feu de nos mitrailleuses et de notre artillerie lourde a été dévastateur ; une attaque de 800 cavaliers africains s'est soldée par un échec sous le feu sanglant des mitrailleuses. Cette fois encore, nos faibles forces se retirèrent lentement et, une fois de plus, tout le Sundgau et avec lui la ville de Mulhouse tombèrent aux mains de l'ennemi. Cette fois, la domination française est assez désagréable. Mais cela s'est à nouveau terminé rapidement. Les 20 et 21 août, une action générale allemande débute en Alsace : la ville de Mulhouse est évacuée, le Sundgau est à nouveau débarrassé de l'ennemi, les Français sont repoussés au plus profond des vallées vosgiennes et le Donon, haut de près de 1 000 mètres, est pris d'assaut. Les Lorsqu'une forte unité de cavalerie allemande s'avança jusqu'à Delle, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Belfort, les canons du Fort de cette ville ouvrirent le feu, et finalement une bataille s'engagea pour la dernière pierre angulaire sud des Vosges, le Ballon d'Alsace, haut de plus de 1200 mètres. Nous avons réussi à occuper les pentes sud des Vosges sur le sol français.

Au cours de la période suivante, des batailles extrêmement variées et difficiles se développèrent. Il y eut des combats dans presque toutes les vallées transversales. Dans la vallée de Saint-Amarin et dans la vallée de Guebwiller, de forts détachements ennemis avaient réussi à tenir bon ; les chasseurs alpins, familiers de la guerre en montagne, maîtrisaient l'art de creuser, de se retrancher et de devenir invisibles dans ces vallées. Dans les premiers jours de septembre, nos troupes firent une vigoureuse avancée contre ces positions, et des combats acharnés s'ensuivirent, au cours desquels les français regagnèrent peu à peu du terrain et nous repoussèrent.

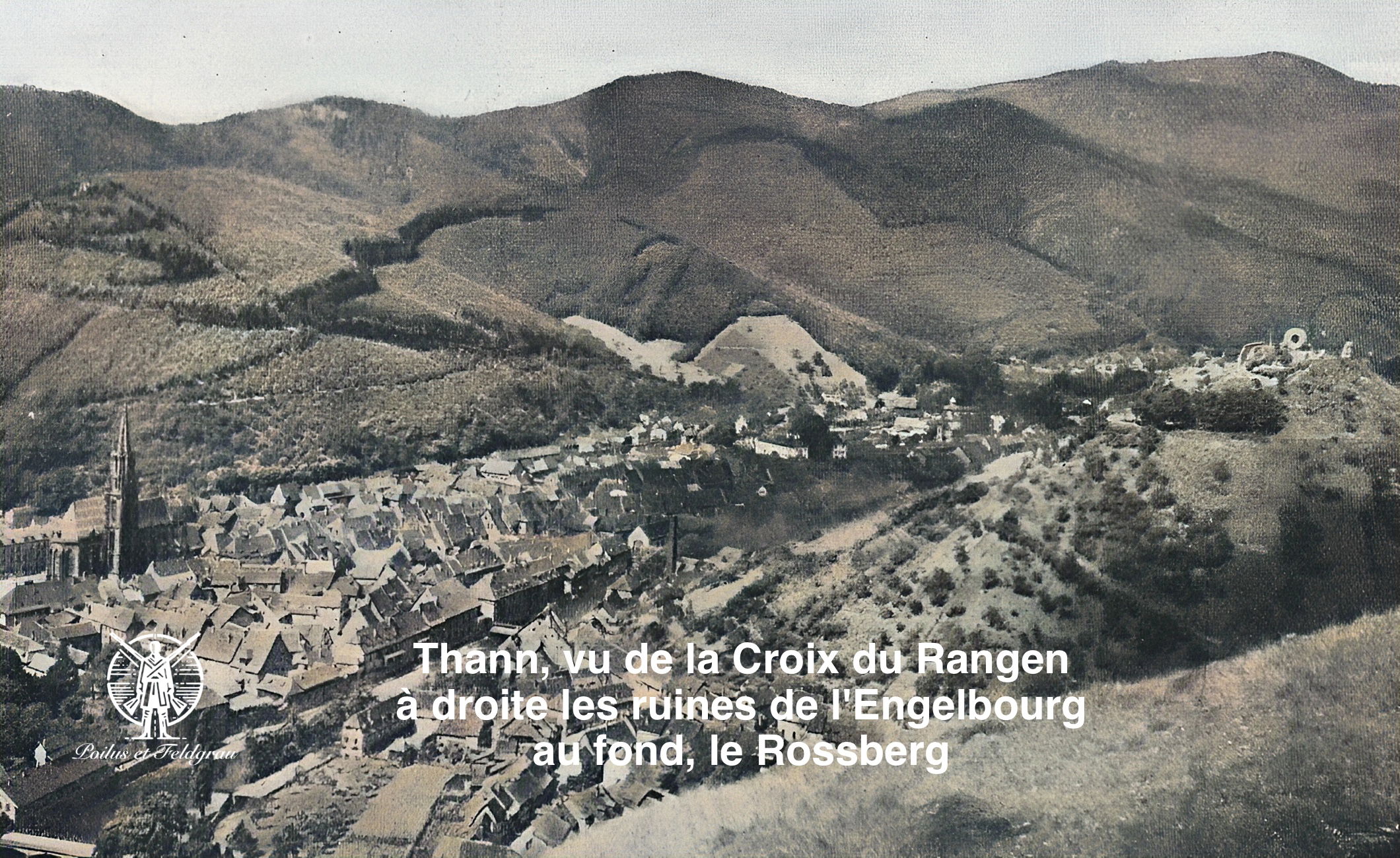

Soudain, le 6 septembre, une nouvelle avancée générale des Français commença : sous la protection de Belfort, dans le Sundgau, qui était maintenant pour la troisième fois ravagé par la guerre, avec le but, démontré par les officiers français capturés, de placer une masse aussi grande que possible de troupes allemandes dans le pays par cette menace énergique pour toute l'Alsace, et de les soustraire ainsi à d'autres fronts. Une fois de plus nos faibles troupes de frontière durent se retirer lentement, et une fois de plus Mulhouse et avec elle toutes les places les plus importantes, entre autres l'agréable et ancienne ville de Thann et son faubourg Vieux-Thann, situé à la sortie de la vallée de Saint-Amarin, furent occupées. Ici, l’ennemi avait pris une excellente position. Le 9 septembre, c'est le camp allemand qui ouvre le combat. Il y eut une lutte pour Cernay, Thann, Vieux-Thann, et ces places furent très endommagées. Le 12 septembre, nos troupes réussirent à pénétrer à la baïonnette à l'arrière de la position de Thann et à occuper la ville de Sentheim, située plus au sud à la sortie de la vallée de la Dollerl. A ce moment, la position française à Thann était extrêmement menacée par la possibilité de déplacer la ligne de retraite vers la vallée de Saint Amarin jusqu'au col de Bussang. Les français envoyèrent donc de nouvelles forces importantes vers Burnhaupt ; cependant, avant que le combat ait lieu, un pilote allemand signala l'approche, des obusi lourds reçurent l'ennemi qui avançait, l'infanterie allemande se précipita à la rescousse via Schweighouse, et les Français commencèrent une retraite précipitée. Un butin considérable et plus de 3 000 prisonniers furent capturés.

Mais les Français envoyèrent de nouvelles forces, et une fois de plus, de sérieux affrontements sanglants eurent lieu dans la région entre Thann et Altkirch. Il en résulta un va-et-vient constant jusqu'à ce que finalement, début octobre, les Français se retirent définitivement par la porte de Belfort sous la protection de l'artillerie lourde de la forteresse.

Source : Illustriert Geschichte des Weltkrieges 1914

Traduit de l'allemand par Cl. He.