L'armée russe...selon un observateur allemand

Lorsqu’une guerre éclate, chaque armée est, dans une certaine mesure, une inconnue. Dans la plupart des cas, elle n’a pas eu l’occasion de montrer ce qu’elle peut faire dans la vraie vie depuis un certain temps. Leur état de paix et leurs manœuvres ne peuvent en donner qu’une image très imparfaite. D’où les grandes surprises que presque toutes les guerres ont apportées jusqu’à présent. Ajoutez à cela le fait que le pays lui-même est étrange et peu connu, et le monde profane se retrouve d’abord face à un rideau qui ne se lève que progressivement lorsque les faits commencent à parler. Il y a deux mois, lorsque la guerre avec la Russie a commencé, nous nous sommes retrouvés nous aussi face à son armée. On savait qu’ils étaient nombreux ; mais de combien d'hommes disposait-elle ? Cela n'a pas pu être déterminé avec précision.

Les informations à ce sujet varient considérablement. Selon des sources allemandes, l'Empire tsariste disposerait d'une armée de campagne active (y compris les réserves) de 3 655 000 hommes, plus une milice de second niveau de 2 580 000. Selon la « France Militaire », qui doit être considérée comme bien informée dans ce cas, l'effectif total de guerre est estimé à seulement 2 400 000 hommes. Les contradictions s’expliquent en partie par le profond secret qui entoure toutes les questions militaires en Russie, mais aussi par le fait qu’il existe une assez grande différence entre ce qui devrait être et ce qui est. Laissons les chiffres de côté ; tout le monde sait que les armes sont encore moins décisives dans les guerres modernes qu’elles ne l’étaient autrefois. Un million de soldats mal dirigés peuvent, avec les armes actuelles et la difficulté naturelle de les approvisionner, être détruits plus facilement avec une force dix fois plus petite. Plus que jamais, ce qui est déterminant, c'est la compétence, ce mot pris au sens le plus large : le matériel du soldat, la formation, l'armement, le leadership et - enfin et surtout - l'esprit. Et l’armée russe nous présente un casse-tête dont la solution n’a pas encore été trouvée, même après les grandes batailles des dernières semaines. En fait, on aurait dû connaître cette troupe mieux que n'importe quelle autre, car elle a combattu il y a dix ans à peine. Mais les expériences de la guerre japonaise ne peuvent plus servir de base de jugement, car depuis lors, beaucoup de choses ont changé en Russie, comme dans d’autres domaines, y compris dans l’armée.

Leur piètre performance sur les champs de bataille de Mandchourie, que les critiques imputaient à un manque de leadership, avait fait une profonde impression en Russie même, et immédiatement après l'accord de paix, le travail de réforme a commencé. Elle fut initialement confiée à un Conseil suprême de guerre, dirigé par l'actuel commandant en chef, le grand-duc Nicolaï Nicolajewitch. Cette haute commission n’a rien accompli. Ce n'est que lorsque la Douma s'est saisie de l'affaire en 1908 et, main dans la main avec le ministre de la Guerre Soukhomlinov, qu'elle a « scié » le grand-duc et que les choses ont commencé à bouger. Depuis lors, une réorganisation complète de l'ensemble du système militaire a été réalisée - mais on hésite à le dire : car en Russie, il n’est pas facile de mettre en œuvre quelque chose – mais cela peut toujours être réalisé.

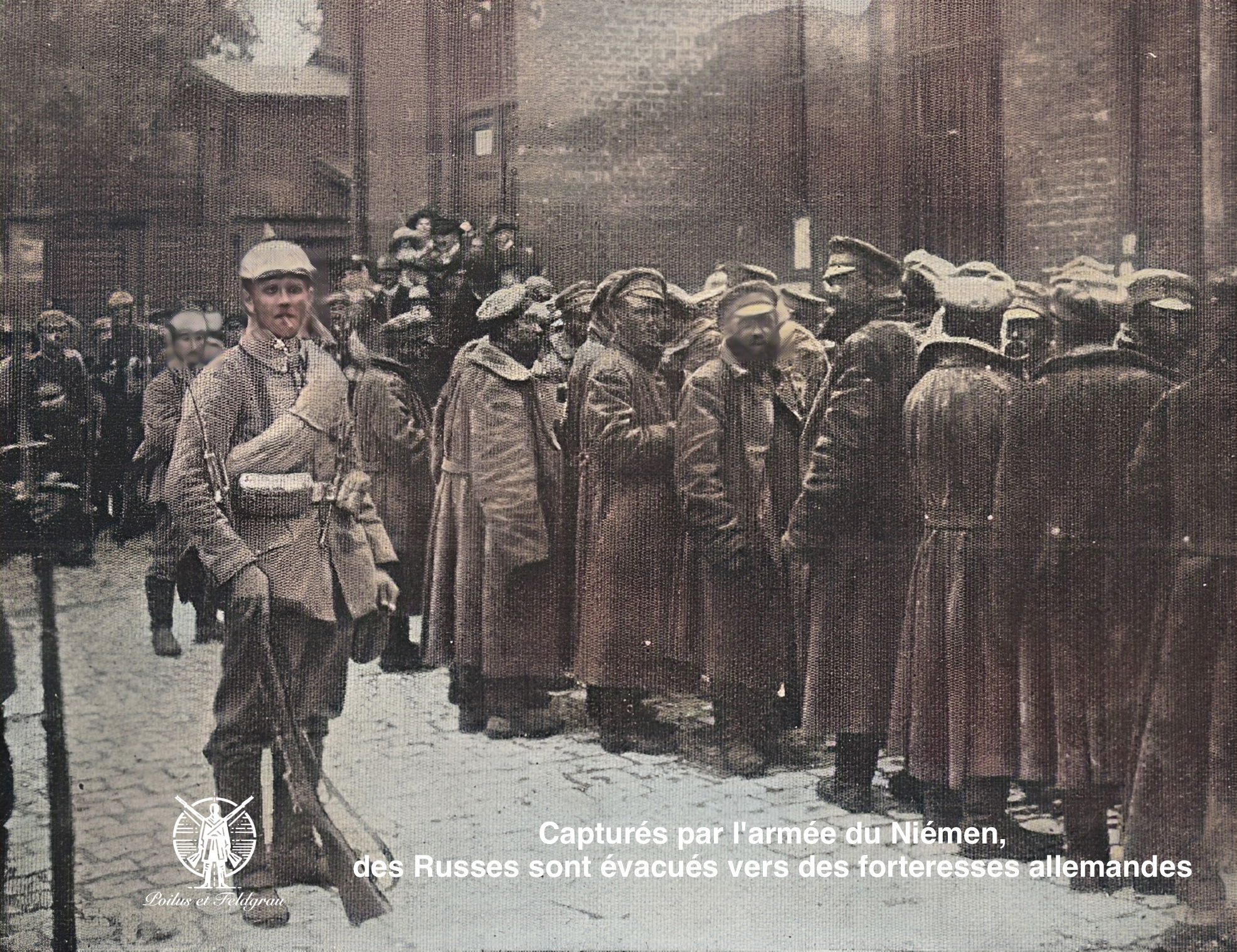

Certaines décisions sont encore très récentes ; l’une des plus importantes, par exemple la loi sur la conscription, n’est en vigueur que depuis deux ans à peine ; D'autres, comme la construction des voies ferrées stratégiques jusqu'à la frontière occidentale, pour lesquelles la France a fourni l'argent, viennent à peine de commencer. Il n’est donc pas surprenant que les performances en temps de guerre soient très inégales. L’armée est actuellement en pleine expansion ; à côté de ce qui est désuet, inutile et qui n’a pas encore été complètement surmonté, il y a ce qui est regrettable, inconnu et qui n’a pas encore pu s’installer. Prenons d’abord le cas du soldat. Il a été hautement loué à toutes les époques et par tous les critiques étrangers, et il possède, en effet, d'excellentes qualités. Sans besoins, patient, disposé, obéissant, pas facilement découragé - un instrument pratique et vulnérable entre les mains de leurs chefs. Mais la question est de savoir si cela a déjà épuisé tous les éléments, même les plus importants qui constituent les vrais bons soldats d’aujourd’hui. Quoi qu'il en soit, les avantages mentionnés sont compensés par certains défauts qu'il ne faut pas sous-estimer : l'ignorance - 75 pour cent de la population russe est analphabète ! - la lenteur et le manque d'indépendance sont les plus flagrants. Il a également été prouvé que les Russes sont meilleurs en défense qu’en attaque. Il est tout sauf fringant. On ne peut pas non plus le louer pour son amour de l’ordre, de la propreté et de la ponctualité. Lors de l'introduction du fusil à chargeur, de sérieuses inquiétudes ont été soulevées quant à savoir si cet instrument n'imposerait pas des exigences trop élevées aux troupes en termes d'entretien et de manipulation. À en juger par certaines des informations entendues depuis, cette inquiétude ne semble pas totalement infondée. Il n’a pas encore été affirmé que les performances de tir soient satisfaisantes. Quoi qu’il en soit, le Russe n’était pas vraiment un bon tireur dans le passé. Dans l’ensemble, la passivité du caractère national risque également de constituer un obstacle majeur au sein de l’armée. Quand il s'agit de tenir une position avec ténacité, le soldat russe est sans égal, mais dans le combat offensif, surtout en terrain accidenté, le fantassin russe ne peut être comparé à l'Allemand ou au Français.

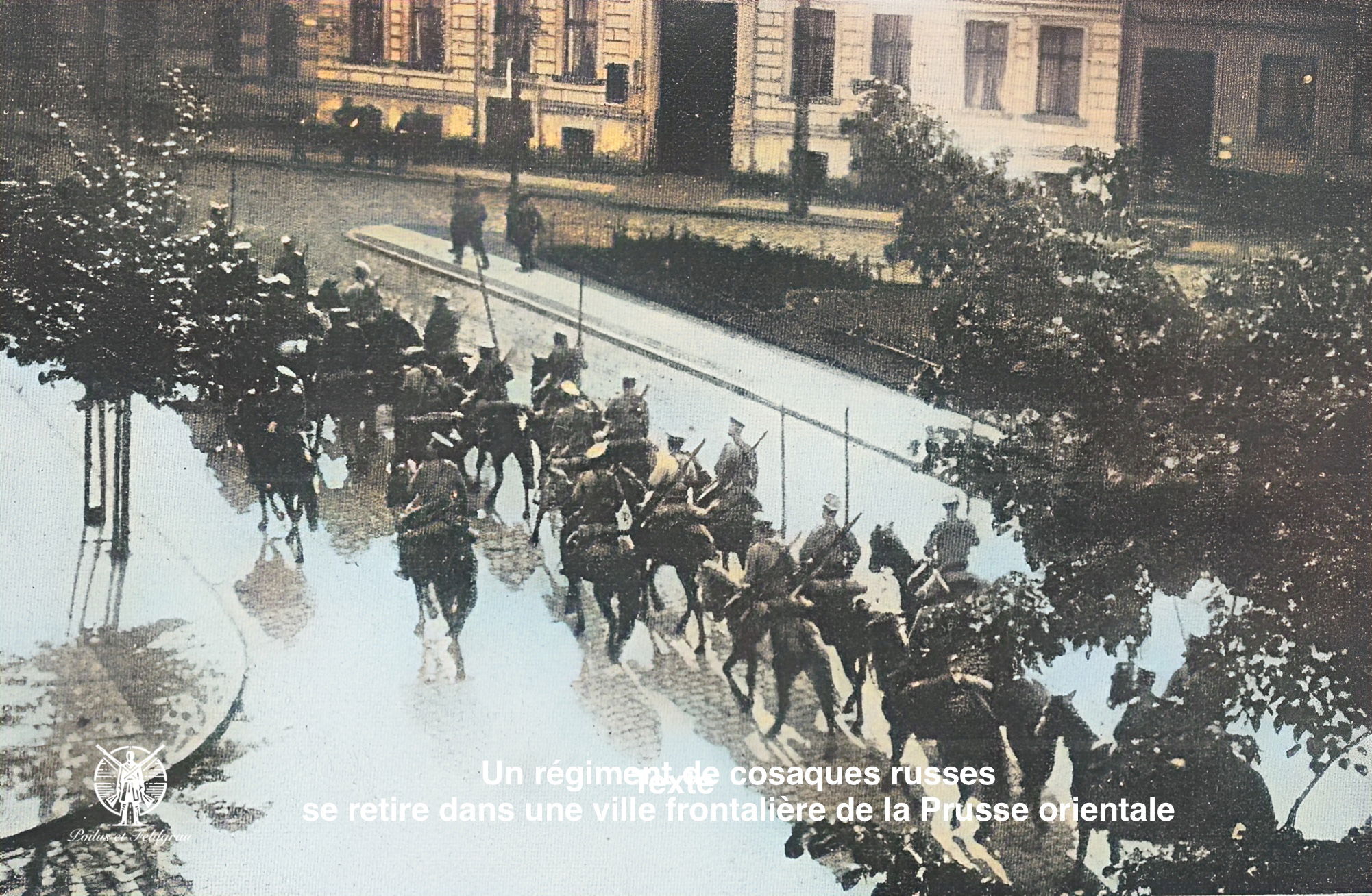

Il y a peu de choses à dire sur la cavalerie. Elle n’est ni bien entraînée ni bien armée. Seule la garde fait exception : on y trouve des régiments brillamment montés et qui montent impeccablement ; Ou peut-être devrions-nous dire : ces régiments ont existé, car il ne reste aujourd'hui guère que de maigres vestiges d'eux ; leurs tombes ont été retrouvées près de Tannenberg.

La cavalerie de ligne n'a ni bons chevaux ni bons cavaliers. C'est là qu'entre en jeu l'aversion naturelle des Russes pour les chevaux : ils ne les soignent pas et sont incapables de les dresser. Les soldats en particulier ne sont guère considérés comme des troupes combattantes. Ces demi-soldats, qui en temps de paix vivent comme agriculteurs sur des terres d'État dans une sorte de communauté économique communiste sur de vastes étendues du sud de la Russie et de la Sibérie et qui se transforment soudainement en cavaliers légers lorsque la guerre est déclarée, n'ont pas été pris au sérieux par les supérieurs militaires, même pendant la guerre japonaise.

Ils sont tout à fait capables de démanteler des masses sans défense, de mettre le feu à des villages et d'accomplir de tels actes héroïques, mais ils ne peuvent pas se battre, ni même éduquer, car ils sont trop stupides et ignorants pour cela. Le reste de la cavalerie de ligne souffre d’un armement et d’un entraînement inadéquats. Seul le premier rang possède des lances (comme en France) ; Le fusil de dragon que l'homme porte sur son dos est de qualité inférieure et la formation au tir fait défaut. Il est tout simplement impossible de transformer le paysan que représente la recrue russe en un cavalier émérite dans un temps prescrit.

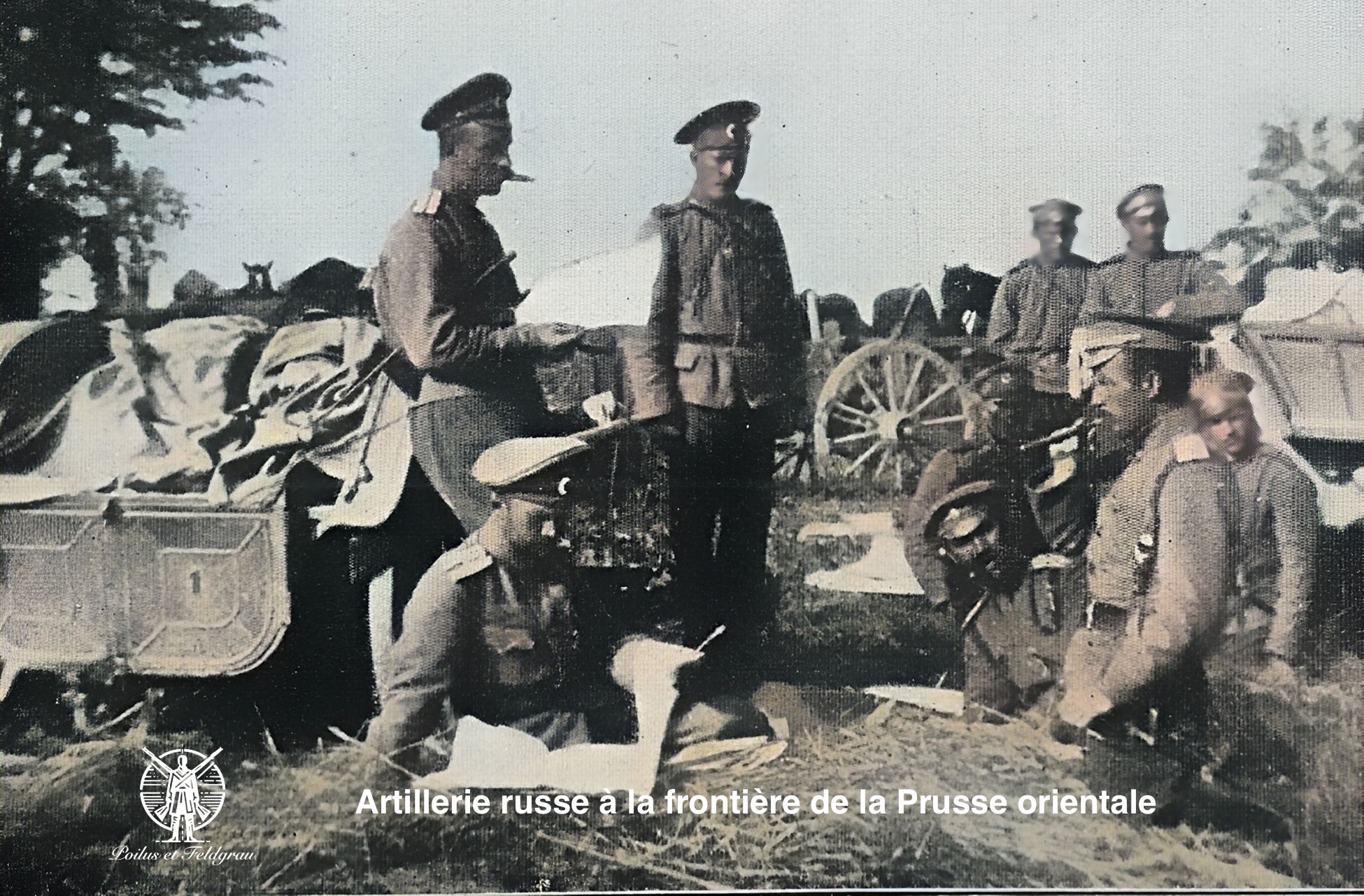

Ces derniers temps, l’accent a été mis sur l’artillerie. C'était la partie la plus faible de toute l'armée, les artilleurs pour la plupart complètement sans instruction menaient une vie militaire ennuyeuse, loin de la bonne société, souvent dans la débauche et le vice.

Il y a certainement ici aussi des exceptions, des hommes qui font leur devoir avec modestie et altruisme ; mais ils confirment la règle. La Douma a correctement identifié la racine du problème et a tenté de l’éradiquer en augmentant les soldes. La mesure n’a été prise que récemment et ne peut pas encore avoir eu d’effet. Ainsi, on peut dire avec certitude que dans l'armée russe, seuls les officiers de la garde, auxquels appartiennent les meilleurs grades, correspondent approximativement à la conception de cet ordre qui se forme dans les pays occidentaux

Dr. J. Haller, Professeur à l'Université de Tübingen - 1914

Traduit de l'allemand par Cl. H., webmestre.